📘 5-3-2-2【必須項目57】民法第119条 民法第122条

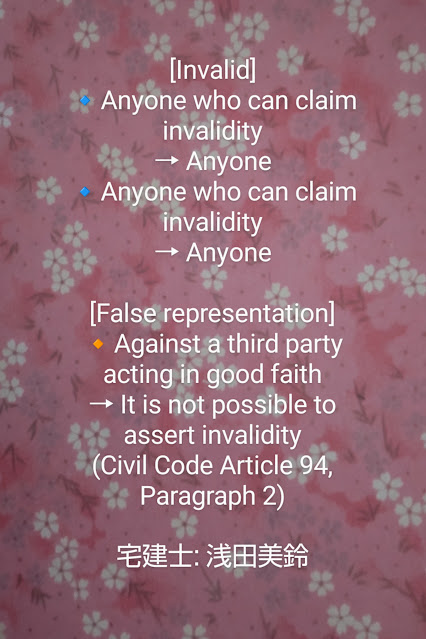

第 5 章 法律行為 2025/4/30 分 第 3 節 意思表示 2 2 詐欺 keyword 表意者 法律効果 有効 無効 当事者間 行為時 追認 【必須項目57】 当事者の一方 A の意思表示が売買契約において錯誤によって無効である場合、Aの追認によって有効な 意思表示に変換させる余地があり 詐欺を理由として取消すことができる場合にも A の追認によって絶対的に有効な意思表示をすることができる。(H6 - 5の出問題を私の言葉に置き換えています) 追認とは過去にさかのぼってその事実をみとめること。また、事後承諾のことをいう。 無効と取消しでは 追認の有効が異なる。 無効 民法第119条本文 第四節 無効及び取消し (無効な行為の追認) 第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。 *但し書きの重要。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_4 〔錯誤無効〕 Q. 錯誤無効の主張は誰を保護するため? A. 表意者 Q. 表意者が錯誤無効であることに気付いて追認をした場合の有効性は? A1. その時点で有効な意思表示と考えられる。 A2. 当事者間の関係のみに遡り、行為時から有効な意思表示であったとする事も可能。 〔取消し行為の追認〕 民法第122条 (取り消すことができる行為の追認) 第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_4 問題のAについては Aは取消権者*であるので、詐欺による意思表示は追認によって確定的な意思表示になる。 * 取消権者は瑕疵がある意思表示をした者または意思表示者の代理人若しくはその継承人。 Google AI まとめ 錯誤無効を主張するには、法律行為の要素に錯誤があり、かつ重大な過失がないという条件を満たす必要があります。特に動機の錯誤の場合、相手方にその動機が表示されていることが重要です。 [民法] 民法第94条(虚偽表示) ...

%20(1).png)